気候変動への対応

TCFD提言に基づく気候変動関連情報開示

當社グループは、2023年6月に、「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」提言への賛同を表明するとともに、TCFD提言に基づく情報開示をすることを決定いたしました。

基本的な考え

當社グループは創業以來、事業活動を通じて安全で安心な社會インフラの整備や環境にやさしい社會の持続的発展に広く貢獻してまいりました。昨今重要性が増す気候変動問題への対応についても、経営上の重要課題であると認識しており、2023年5月に公表した東京製綱グループのマテリアリティの一つに「自然環境と共存する」を掲げ、気候変動対策の推進やカーボンニュートラルの実現に取り組むことを表明しました。

當社グループは、今後も、気候変動対策の高度化を図り、CO2削減を通じて、持続可能な環境?社會の実現と企業価値向上を目指してまいります。

気候変動関連のガバナンス

気候変動関連のガバナンス體制

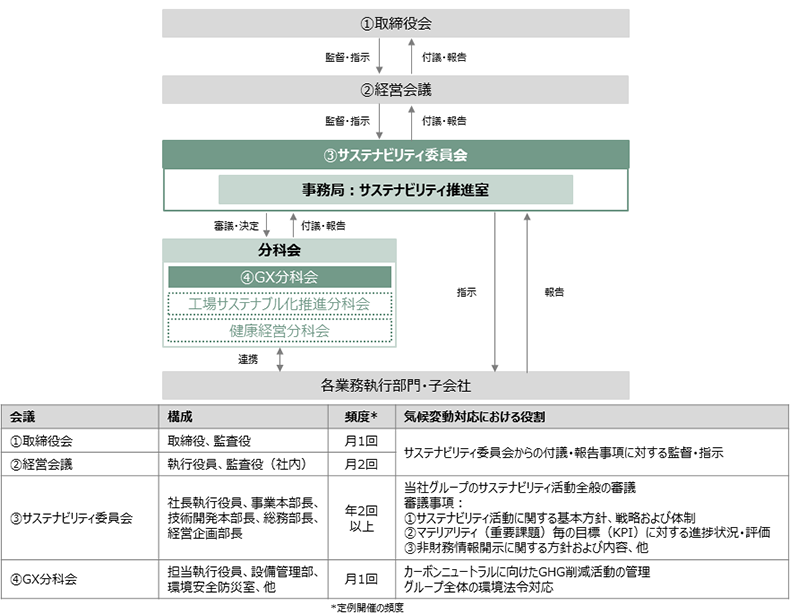

當社グループは、気候変動を含めたサステナビリティを巡る課題のリスクと機會に対応するための適切なガバナンス體制を構築しております。社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員會が、當社グループのサステナビリティ活動全般の審議を行い、経営會議を通して取締役會へ付議?報告を行います。取締役會は、報告事項について監督を実施し、必要に応じて指示を行います。

尚、當社グループは、2023年5月に公表のとおりマテリアリティ(重要課題)の特定を実施いたしました。気候変動対策の推進はマテリアリティの構成要素であり、その重要性や企業価値に繋がる理由、今後の取組みについて取締役會で議論が行われ、最終的に承認を受けております。

気候関連のリスクと機會の評価とマネジメントにおける経営陣の役割

サステナビリティ委員會は委員長である社長執行役員の他、事業本部長、技術開発本部長、総務部長、経営企畫部長ら主要な経営陣によって構成されております。年2回以上、気候変動関連のリスク?機會を審議し、対応方針や戦略を策定の上、各業務執行部門や子會社へ指示を行います。

また、サステナビリティ委員會の下部組織としてGX分科會を設置しております。擔當執行役員以下、設備管理部、環境安全防災室、各事業部、および各工場の擔當者によって構成され、毎月、カーボンニュートラルに向けたGHG(Green House Gasの略。二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)等の溫室効果ガス)排出量のPDCA管理、および省エネ?再エネ施策の検討を行っております。

気候変動に関するガバナンス體制図(2023年6月時點)

気候変動関連の戦略

短期?中期?長期の気候関連のリスクと機會

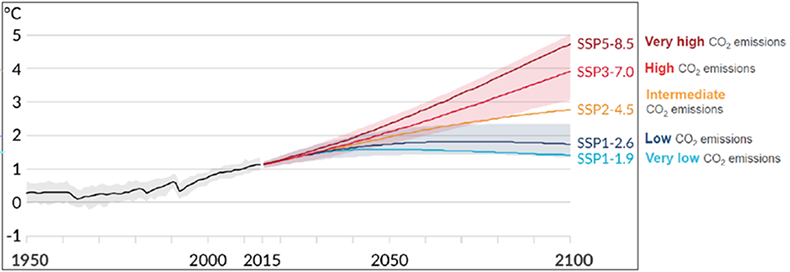

気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change、以下”IPCC”)の最新の第6次評価報告書によりますと、世界の平均気溫は工業化以前(1850年頃)と比較して既に約1.1℃上昇しており、地球溫暖化が人間活動の影響で発生していることは”疑う余地がない”と評価されております。今後、どのように地球溫暖化が進んでいくか不確実性が高いため、いずれのシナリオにおいても適切な対応策?戦略を講じて當社グループの企業価値を高めていく目的で、TCFDが推奨するシナリオ分析を実施いたしました。

具體的には、パリ協定での合意事項の通り、溫暖化抑制のために各國が気候政策を導入し脫炭素経済への移行リスク(機會)が顕在化する「1.5℃シナリオ」と、溫暖化を抑制することなく現狀通り経済活動を行い物理的リスク(機會)が顕在化する「4℃シナリオ」の2つのシナリオにおいて、當社グループの事業活動における主要な気候関連のリスクと機會を10個特定いたしました。

シナリオ分析のプロセスおよびシナリオの概要

| 想定されるシナリオ | 想定事象?主なパラメータ | 主な參考文獻※ |

|---|---|---|

| 1.5℃ シナリオ |

?気候政策を導入し、持続可能な発展が進むシナリオ。パリ協定と整合し、2100年時點の気溫上昇は1.5℃以下に抑えられる。 ?世界各國でカーボンプライシングの導入が進み、世界的に炭素稅が上昇。2030年時點で140USD/t-CO2を想定。 ?化石燃料の需要が低下し価格が下落。電力については、再エネ比率が2050年時點で80%まで上昇見込。 ?世界各國において低炭素?脫炭素技術向けの商品需要が拡大。顧客や投資家からの脫炭素化要求が高まり、対応できない企業が淘汰される。 |

IEA World Energy Outlook 2022 (NZE2050) IPCC 第6次評価報告書(SSP1-1.9) |

| 4℃ シナリオ |

?気候変動政策を導入せず、自然災害が激甚化するシナリオ。2100年時點の気溫上昇は4.4℃を想定。 ?世界各國でカーボンプライシングの導入は進まず、現狀程度で推移。 ?化石燃料の需要は増え続け価格も上昇。電力についても、化石燃料が主で再エネ比率は2050年時點65%に留まる(STEPS)。 ?溫室効果ガス排出削減の遅れにより、溫暖化が進行し、急性的な異常気象(サイクロン?洪水等)が増加。慢性的な影響により、2100年時點で最大1.1mの海面上昇リスクもあり。 |

IEA World Energy Outlook 2022 (Pre-Paris/STEPS) IPCC 第6次評価報告書(SSP5-8.5) |

パラメータが入手できない場合、類似するシナリオや、過去レポートを活用(例:IEA World Energy Outlook 2018や、IPCC 第5次評価報告書など)。

(出所)IPCC 第6次評価報告書 第一作業部會(WG1) 政策決定者向け要約(SPM)

事業、戦略、財務計畫に及ぼす影響

特定したそれぞれの気候関連リスクと機會につき、定量分析が可能な項目については、2030年時點における事業インパクト評価を実施いたしました。売上高および費用への財務影響を検証し、分析結果を「大」、「中」、「小」の3段階で評価しております。評価結果を踏まえ、それぞれのリスクと機會に対する対応策や戦略を策定しております。詳細は、「當社グループにおける気候変動関連リスクと機會の一覧」の「各シナリオの財務影響」、「當社への影響」、「対応策」をご參照ください。

2021年10月のTCFD最終報告書改訂で新たに言及された、低炭素経済への移行に関する計畫については、後続の④指標と目標で説明する「CO2排出量削減目標および削減ロードマップ」を策定しております。今後、シナリオ分析における対応策?戦略、および中期経営計畫との統合の検討も含め精緻化を進めてまいります。

複數シナリオを考慮した、組織戦略のレジリエンス

シナリオ分析結果を要約しますと、1.5℃シナリオにおいては、炭素稅や線材価格の高騰の財務リスクが大きいと想定されるものの、適時適切に販売価格に反映し影響を抑えつつ、機會である洋上風力発電関連製品の開発やCFCC![]() を含む環境配慮製品

を含む環境配慮製品![]() の拡充に注力し、新たな成長機會の獲得を目指してまいります。

の拡充に注力し、新たな成長機會の獲得を目指してまいります。

4℃シナリオにおいては、突発的な気象災害や慢性的な気溫上昇によるリスクに対しBCP等の対策を講じて財務影響の極小化を図りつつ、國土強靭化に向けたインフラ需要の取り込み![]() を図ってまいります。

を図ってまいります。

いずれのシナリオにおいてもレジリエント(強靭)に當社グループが企業価値を向上していけるよう、今後も継続的にシナリオ分析を実施の上、対応策?戦略の実踐を進めてまいります。

當社グループにおける気候変動関連リスクと機會の一覧

炭素稅?カーボンプライシングの導入

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

脫炭素政策推進に向けたエネルギー?電力規制強化

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

低炭素技術への移行のための先行コスト

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

原材料コストの上昇

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

顧客選好の変化

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

サイクロン、洪水などの異常気象の激甚化

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

平均気溫の上昇

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

低炭素エネルギー源の利用拡大

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

気候変動の緩和に向けた低排出商品?サービスの拡大

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

気候変動への適応ニーズ増加

| 當社への影響 | 対応策?戦略 |

|---|---|

|

|

- シナリオ分析の対象は、鋼索鋼線関連事業、スチールコード関連事業、開発製品関連事業の三部門。

- 時間軸は、短期:1年以內、中期:~2030年まで、長期:~2050年までの三區分で評価。

- 財務影響度は、引用シナリオのパラメータに基づきPL?BS影響を算出の上、大?中?小の三區分で評価。評価結果は、今後前提條件の変化や分析の高度化等により変更となる可能性がございます。

気候関連のリスク管理

気候関連リスクを特定し、評価するための組織のプロセス

従前より、ISO14001等の環境マネジメントシステムに準拠しながら、現在時點の気候関連リスクを含む環境リスクについて、各製造拠點において特定、評価し、適切な対応を行ってまいりました。各製造拠點が特定?評価した各リスクについては、環境安全防災室へ報告が行われ、一元管理されております。

今回新たに、將來発生しうる中長期的な気候変動関連リスクの特定?評価を、サステナビリティ推進室、環境安全防災室、経営企畫部および內部監査室で実施いたしました。サプライチェーンへの影響、発生可能性、発生の時間軸および財務影響などを考慮しながら、「気候変動関連の戦略」で記載の通り「移行リスク」と「物理的リスク」を特定?評価いたしました。

気候関連リスクをマネジメントするための組織のプロセス

特定?評価した気候変動関連リスクにつきましては、サステナビリティ委員會へ報告され、審議?決定を経て適切な管理が行われております。サステナビリティ委員會経由で、取締役會や経営會議にも報告されており、監督?指示を受けております。

気候関連リスクと組織の全體的なリスクマネジメントとの統合

當社グループはリスクマネジメント體制の強化を進めており、気候変動関連に伴うリスク管理についても、全社リスクマネジメント體制への統合およびプロセスの整流化を検討しております。

気候関連の指標と目標

気候関連のリスクと機會の評価に使用する指標

當社グループは、気候関連のリスクと機會を管理するための指標として、GHGの一種である二酸化炭素(CO2)の排出量(Scope1※1+Scope2※2)を定めております。TCFDが推奨している排出量以外の指標(役員報酬連動やインターナルカーボンプライシングなど)につきましては、今後必要に応じて設定を進めてまいります。

- 燃料の燃焼や工業プロセス等、事業者自らによるGHGの直接排出

- 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴うGHGの間接排出

Scope 1とScope 2のGHG 排出量

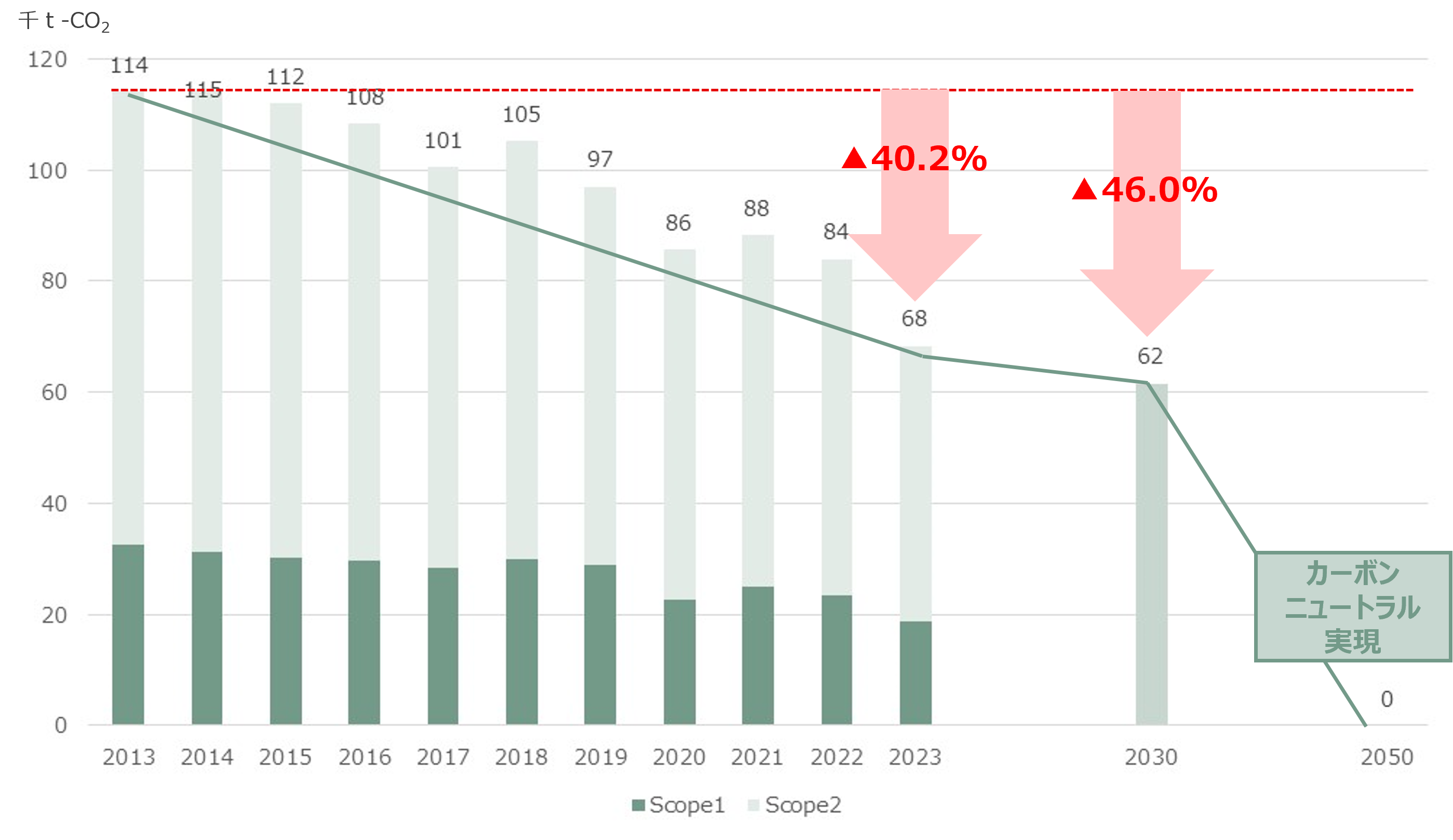

従前よりCO2排出量の算定および省エネ活動を進めており、2023年度における當社グループ※1の排出量実績は、Scope1が18千t-CO2、Scope2が50千t-CO2、合計で68千t-CO2となっております。今後、Scope3の算定や、算定対象拠點の拡充などを進めてまいります。

- 算定範囲は東京製綱株式會社および東綱スチールコード株式會社の北上工場

気候関連のリスクと機會をマネジメントするための目標

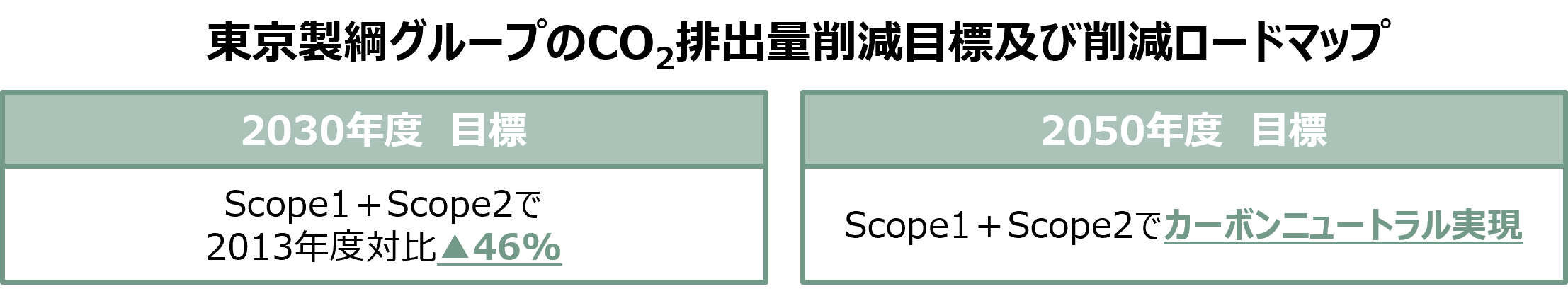

2020年10月に日本政府が公表した「2050年カーボンニュートラル宣言」の実現に向け、パリ協定や日本鉄鋼連盟のロードマップ※1等との整合も勘案しながら、當社グループの「CO2排出量削減目標および削減ロードマップ」を設定しております。

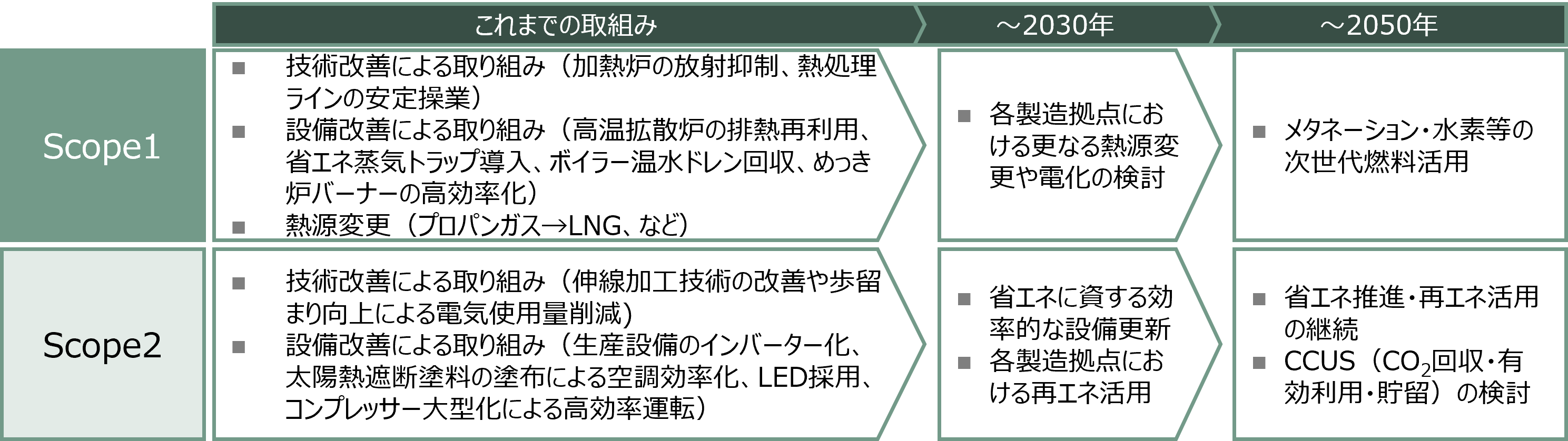

従前より、各製造拠點で伸線加工等の製造技術を改善させるとともに、省エネ蒸気トラップや大型コンプレッサー、LED等の省エネ設備の導入を行い、燃料や電気の使用量削減に努めており、CO2排出量は年々減少傾向にあります。加えて、當事業年度は東綱スチールコードにおける利益率改善に向けた販売価格改定及びそれに伴う生産量減少を受け、CO2排出量が大幅に減少しました。

昨年設定した2030年度の目標値である▲40%に既に到達したことから、2030年度の目標を▲46%へ再設定の上、更なる省エネの取組みやPPA※1モデルを活用した太陽光発電設備導入(2024年6月より土浦工場で稼働開始)など、カーボンニュートラルに向けた取り組みを継続して進めてまいります。

- Power Purchase Agreement(電力購入契約)の略であり、発電事業者が企業等の電力需要者の保有施設內に無償で発電設備を設置し電気を供給するモデル。